院系工作案例丨“一体五化四平台”志愿服务体系打造“外语+”实践育人矩阵

一、项目主题与思路

志愿服务作为实践育人的重要载体,因内容的丰富性、形式的多样性、服务的灵活性,彰显出较强的思想引领、道德塑造、精神凝聚、能力培养,因此各高校将志愿服务作为学生人才培养的重要环节。

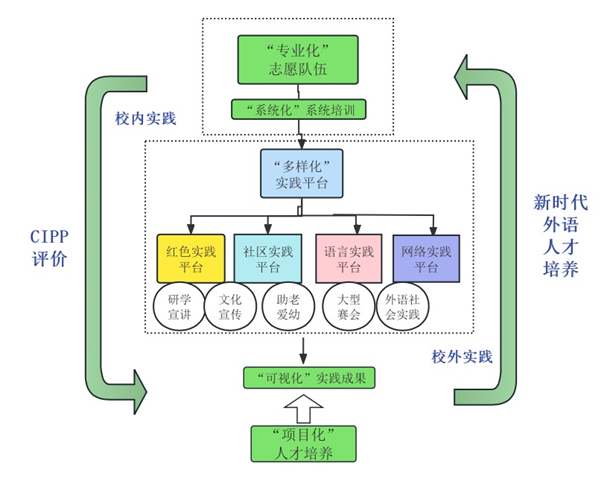

为充分发挥志愿服务实践育人作用,促进学生实践能力和专业素质的双向提升,自2016年开始,河北工业大学外国语学院结合学院特点和优势开展“外语+”特色实践育人模式探究,以新时代外语人才培养为主体,加强“四个平台”:红色实践平台、社区实践平台、语言实践平台、网络实践平台建设,实现“五化”实践目标:“专业化”队伍、“系统化”培训、“多样化”实践平台、“可视化”实践成果、“项目化”人才培养,为服务京津冀经济社会发展、服务大型赛会翻译志愿服务活动培育输出高标准、高素质志愿服务人才。

二、实施过程

为培养新时代社会需求的外语人才,结合当前大学生的社会责任教育,把志愿服务融入学生专业学习与思想意识提升全过程。以CIPP评价模式贯通式融入外语专业人才育人过程,逐渐在实践中探索出“一体五化四平台”志愿服务体系,以“四平台”建设为基础,以“五化”为实践目标,打造了基于志愿服务模式的“外语+”新时代外语人才培养实践育人矩阵。

(一)赋能人才培养为主体,顶层设计把方向

围绕新时期外语人才培养目标,将外语人才思想水平、外语应用能力与专业人才培养进行结合,学院建立《外国语学院团员意识动态表》、五个螺丝钉党员培养发展计划等;学校第二课堂数据化平台,从体系上将实践服务纳入到系统中,并在各类评优量化考核中加入了志愿服务、社会贡献情况,从制度上为志愿服务开展建立了保障机制。学院每年都结合“外语+”开展特色社会实践活动,开展外语类教学、外语讲好中国故事比赛等活动,并跨学院邀请马克思主义学院老师、学校教师参与指导社会实践,并将其作为大创项目、挑战杯、学科竞赛等竞赛成果孵化平台,这就为志愿服务开展提供了外部支持。

(二)“联通”聚资源,深拓实践场域搭平台

充分挖掘利用校内外资源,搭建红色实践、社区实践、语言实践、网络实践四类场域社会实践大平台,联通各自优势为志愿服务赋能。当前建立校史博物馆、团中央红色精神宣讲团、天津市延安精神研究会、中共天津历史纪念馆、中共中央北方局旧址纪念馆共6个红色实践平台,累计157人次开展志愿宣讲39场,开展场馆历史讲解、红色故事展演、外宾接待等志愿活动,为博物馆发展赋能,共同推进天津市文化发展;累计与咸阳北路街道、丁字沽街道、静园社区社区、河北省保定市后庄村建立实践基地4个,实现28个党团支部与社区实现结对,累计开展活动上百余次,参与学生人次达700余人。

建立雄安工业设计研究院、华译语联科技股份有限公司、各大型赛会、外语类社会实践等语言实践平台四类,学生开展外语翻译实践、外宾陪同翻译等,累计参与冬奥会、天津市马拉松比赛、天津旅博会、智能大会、外语类支教等大型赛会活动500人次。开展外语支教服务,并充分运用网络实践平台开展云支教活动、红色文化宣传等活动,形成外语教案集20册,外语教学视频50部,建立了相对丰富的外语教学视频。

(三)“五位协同”贯通式,提质增效创品牌

1.夯实志愿服务队伍,实现队伍专业化

选拔政治立场坚定、责任心强的学生担任志愿者,外语专业志愿者还需具备外语专业水平能力,由陪同翻译、在线翻译等翻译类活动经历,持有专业等级证书或二级、三级笔译证书,由学院国际化服务中心教师和外语专业辅导员作为指导教师。结合不同年级、不同知识结构学生组建外语专业志愿者、通用志愿者两支志愿服务队伍,形成低年级广而全、高年级精而专的志愿服务队伍体系。从人员结构上来看,根据志愿者整体素质情况建立志愿者导师、核心志愿者、通用志愿者三级志愿者梯队,实现了专业性的志愿者团队。从组织结构上来讲,该项目组织是院团委实践服务部下功能性学生组织,下设招募站、培训站、实践站、宣传站,分别负责志愿团队人员招募、培训考察、实践锻炼、对外宣传等工作,为保障志愿服务顺利完成建立队伍支持。

2.加强组织系统培训,强化培训系统化

为提高志愿服务团队ICC(跨文化交际能力),外国语学院集合了当前最完备的志愿者培训体系建设标准和志愿服务团队自身特点,由学院团委牵头,制定形成了一套完善的语言翻译志愿培训课程大纲,形成了比较完备的志愿服务体系。包括基础知识(专业能力)和基本技能(服务通识、口语提升、法律常识、媒体素养、安全防范、心理调适技巧等)在内的19门课程,对志愿者进行岗前培训和素质考核,将志愿者服务情况纳入学生考评,实现志愿者严格准入、考核淘汰机制,实现志愿服务队伍管理的规范化。

3.拓展活动载体,推动实践平台多样化。

积极整合社会资源并嵌入到志愿服务体系中,目前建立完善了红色实践平台、社区实践平台、语言实践平台、网络实践平台,充分运用校内、企业、社会资源优势,通过运用文化载体、活动载体、大众传播载体、网络载体、管理载体,充分打造“外语+”特色志愿服务活动,实现外语专业类志愿服务与社会通用型志愿服务相结合,实现学生在社会实践大课堂中加强思想引领,更充分在社区服务、大型赛会志愿服务、外语类社会实践中彰显青春风采。

4.凝练志愿活动品牌,促进志愿成果可视化

近8年,团队志愿服务输出成果明显,以日常社区实践、假期社会实践开展志愿体验,以文化志愿宣讲、红色研学锤炼团队,以北京冬奥会、世界智能大会、天津市旅游产业博览会等志愿服务锻造提升,以辐射河北、服务天津为重点,以社区志愿服务为外延,取得了一系列成果。志愿服务团队自组建以来参与各种赛会五十场,经历系统培训、实践磨炼,语言翻译的淬炼,参与志愿服务达12640人次,累计志愿服务时长163270小时,致力于服务京津冀社区服务、文化宣讲、外语支教、大型赛会语言服务等,获得天津市政府、雄安新区工业设计研究院、奥组委、各大型赛会组委会的高度赞誉,志愿服务项目在校内颇具影响力、志愿活动获得2024年天津市志愿服务项目大赛铜奖。

5.建立志愿人才培养机制,推进人才孵化项目化。

以需求为导向,尤其是对核心素养的志愿人才需求,结合专业优势,基于CIPP模型对项目运行实行全过程贯穿式评价,对志愿服务活动开展的可实施性进行诊断性评价;对志愿服务运行中加强过程性指导,以专业化志愿服务队伍和完善的志愿服务平台、志愿者激励政策开展形成性评价;以志愿者人才能力提升、志愿服务成果向科技创新成果转化结果最终形成终结性评价,不仅能持续为将文化宣讲、社区服务、社会实践提供素质过硬的志愿者队伍,也对国际工业设计周、金芦苇工业设计奖评选、达沃斯论坛、国际马拉松、旅游博览会等大型国际赛会输出更多高素质外语志愿者,将志愿服务与外语应用型人才培养相结合,并形成可以复制的青年志愿者孵化模式。

三、工作成果及育人成效

志愿服务团队以加强制度建设和有效运行模式为保证,形成了一套完善的工作机制和治理机制,在“外语+”特色实践育人矩阵同时,也形成了开展校内语言志愿服务助力双一流建设和京津冀大型赛会服务、区域协调发展的内外双循环系统,实现学生人才培养、就业能力和综合素养提升的实践育人目标。

(一)宣传报道提升了志愿服务的影响力

志愿服务过程及成果在校内及主流新闻媒体进行宣传,2019年以来,在雄安新区网站、学院微信公众号、学院官网、学校微信公众号、学校新闻网站发表相关宣传报道二十余篇。志愿服务团队累计参加北京冬奥会等大型赛会12次,参与志愿服务达12640人次,志愿团队的志愿服务活动受到主办方的充分肯定,学院收到主办方感谢信十余封,多名志愿者接受过地方媒体采访。志愿团队的服务事迹多次被主流媒体宣传报道。因志愿工作突出,外国语学院被评为河北省教育系统志愿服务先进单位。

(二)服务水平增强了志愿服务品牌的可信度

在志愿服务过程中,诸多团队成员在提供志愿服务期间,志愿者不仅得到北京奥组委、天津市政府、河北省工业设计研究院、各组委会、主办方的高度认可,还接到了外宾的翻译邀约,帮其将外文网站译成中文,方便更多的中文读者阅读;帮助外宾继续维系中国客户,建立了长期合作关系。目前已经与雄安工业设计研究院签订战略合作协议,将长期为国际工业设计周、金芦苇工业设计奖评选等重要国际性赛会提供志愿服务。

(三)可观性成果转化增强了志愿服务模式的长效性

志愿者导师团队在长期志愿服务过程中,对志愿服务体系、志愿服务队员培训、志愿服务的长效影响有独到的见解,在工作过程中积累了丰富的社会实践经验,指导参加大学生创新创业训练计划项目《青年志愿者孵化器的探索》获评河北省一般项目,《青年志愿者成长体系激励机制的探索—以北京冬奥会为依托》获得国家级一般项目,《基于大型赛会志愿服务项目》获评2024年天津市志愿服务项目大赛铜奖。

四、经验启示

高校志愿服务作为实践育人的重要途径,应加强制度保障、完善服务模式、科学记录认证、完善激励政策四个维度助推志愿服务的持久魅力,充分运用管理评价体系推进志愿服务有序进行,实现社会服务大课堂与专业学习小课堂1+1>2效果。

(一)加强制度保障,为诊断性评价奠定基础

为保证各项活动有章可循,服务团队形成了《外国语学院志愿者招募标准》、《外国语学院志愿者培训方案》、《外国语学院志愿者考核办法》、《外国语学院大型赛会志愿者行为规范》,指导志愿者的招募、培训、考核等工作,保证了工作的有序开展。

(二)完善服务模式,为形成性评价提供依据

1.健全志愿服务人才库。根据志愿工作需求和志愿要求,组建符合社会需求的通用性的、思政理论型的、外语类的多层次志愿者人群,尤其是完备外语类志愿服务中各大赛会要求的多语种人才库,如陪同翻译志愿人才库、外宾接待及会务志愿人才库、口译志愿人才库、笔译志愿人才库等不同人才库种,对各类志愿者进行选拔,并分类别、有侧重的培训指导,以便提供高品质志愿服务。

2.选派订单式团体性志愿服务。本着学生实践能力锻炼原则,接收各单位志愿服务需求,通过和人才库的比对,选派或者组建符合主办方需求的志愿服务人才,为其提供不同类别的语言服务志愿工作。

3.鼓励自主性志愿服务。团队成员结合自己的专业及地域情况,积极参与各类大型赛会的志愿服务活动,并形成提前报批、中期汇报、后期总结的追踪式考察模式。近几年,该队伍组建了一支素质过硬、知识结构合理、志愿服务体系完善的青年志愿者队伍,通过采取线上线下相结合的形式,推动积极参与外语支教、红色文化知识宣讲等志愿服务活动。

4.定制社会实践服务模式。深入志愿服务一线对当前环境下青年志愿者的服务输出进行研究,并通过探求基层团组织的志愿供给,加强高校与学生家乡团组织联系,建构当前形势下从知识到思想、从实践到理论的定制化的青年志愿服务体系,以需求为导向,为推进组织一体化建设寻求契合点。

5.实现项目成果的实践转化。通过问卷调查、文献研究、实践总结等形式建立高校青年志愿者服务输出“两类四型”(通用类、专业类;红色实践、社区实践、语言实践、网络实践)实践模型,并建立较为系统完善的志愿服务体系架构,提供可复制性的翻译志愿人才培训机制。

(三)完善激励政策,为终结性评价延伸思路

志愿服务团队所有成员志愿时长同步在志愿汇进行记录,结合每次活动情况评选优秀志愿者,颁发优秀志愿者证书,并对志愿服务优秀成员事迹进行宣传报道。组织优秀志愿者故事分享会,分享个人成长经验,在增加志愿者自我获得感的同时,激励其他成员共同进步。团队中的本科生志愿者,与河北工业大学校团委第二课堂管理系统实现了同步对接,及时记录志愿者二课分数,对于科技成果转化也可在二课分数体现,实现了志愿者实践活动的具体量化,学院根据志愿者服务时长和服务项目,对志愿者等级进行星级划分,提高志愿者成就感,也为今后志愿者的项目匹配提供重要参考。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论(0条)

查看更多评论 已显示全部评论