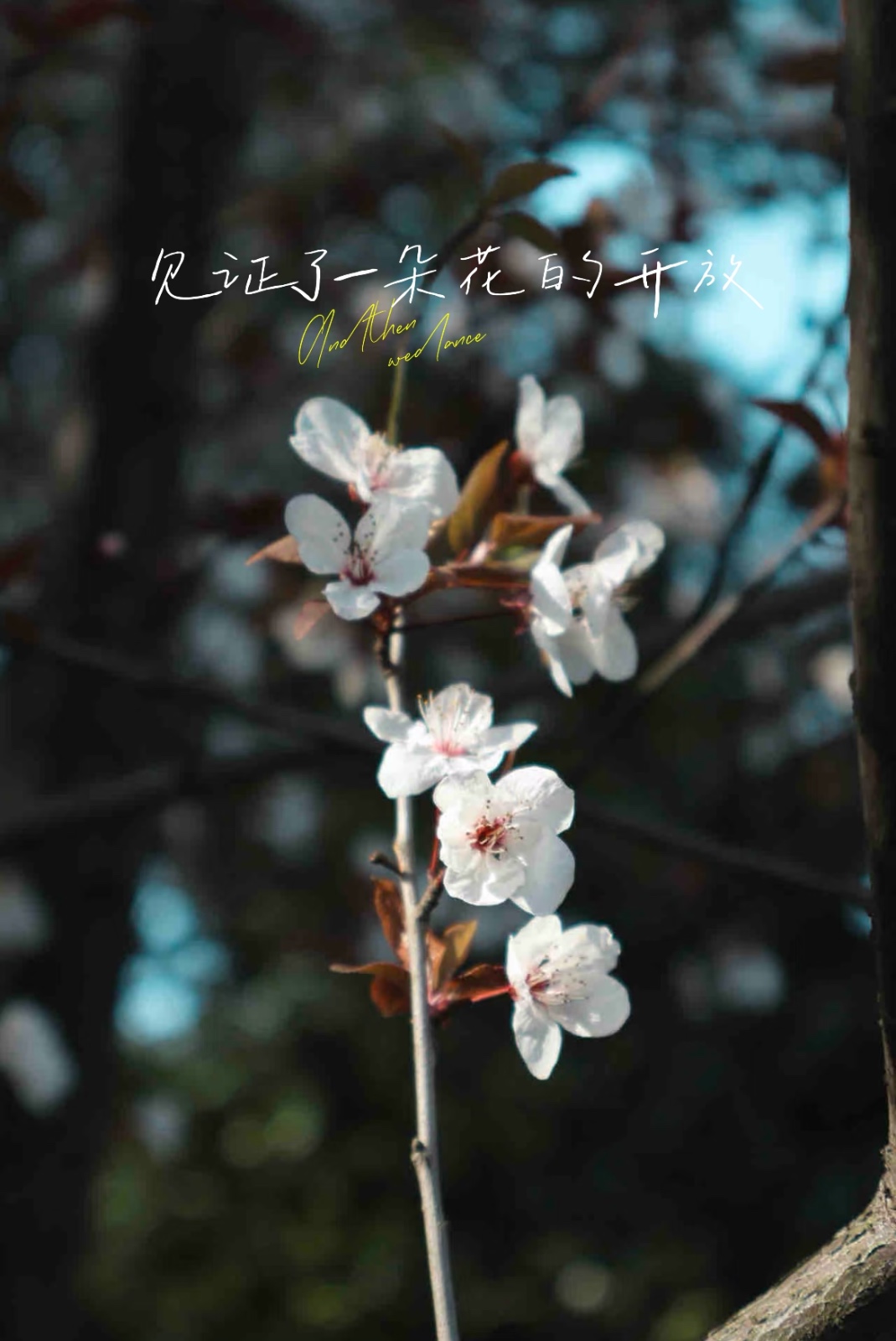

在时断时续的晨光里,我见证了一树桃花的苏醒。二月末的风还裹着碎冰,枝桠上凝结的霜华未褪,那些绛色蓓蕾已在暗中编织春天的经纬。每天经过时总要驻足片刻,看它们如何在倒春寒里保持绽放的姿势—像一群提着琉璃灯盏的守夜人,在料峭中守护着温暖的诺言。

少年时在方格本上誊写”含苞待放”,墨迹洇开成漫山烟霞,却不知那绯色的等待如此惊心动魄。记得教室窗外的老桃树总比课本诚实,雨水节气刚过,便有不安分的花苞胀破深褐色的芽鳞。我们拿小刀在课桌刻”春”字,木屑纷纷扬扬落在水泥地缝里,竟与窗外飘落的花萼有着相似的弧度。当时以为”蓄势待发”不过是作文里的陈词,直到某个早自习,看见露水在花托边缘凝成颤巍巍的光珠,才惊觉生命的张力原可以具象成如此紧绷的美。

初中早读课上念着”千树万树梨花开”声浪在教室横梁间碰撞,不曾想某天会看见真正的花潮在枝头奔涌。那年三月倒春寒特别凌厉,裹着棉袄看桃枝在风里翻卷如浪,指甲盖大小的花苞时隐时现,竟与海面上颠簸的渔灯有某种神秘的相似。某个起雾的清晨,整棵树突然笼罩在淡粉色的光晕里,走近才发现是亿万朵花同时反射着朝阳—原来古人说的”蒸霞”并非虚言,那些半开的花盏正在用绽放的力度对抗料峭,将寒意酿成清冽的芬芳。

十七岁的日记本里潦草记着”世界突然变了颜色”,直到这个清晨才读懂,那些被春露浸润的隐喻。此刻的桃花骨朵像攥紧的婴儿拳头,裹着丝绸般柔滑的苞衣,在风中练习呼吸的韵律。萼片裂开时的脆响惊醒了沉睡的叶芽,花瓣舒展的瞬间,整棵树都在微微震颤。忽然记起《诗经》里”桃之天天”的灼灼其华,原来那些四字短句是青铜器上的铭文,刻着三千年前某位先民与我相似的悸动—当第一缕晨光吻上树梢,紧闭的朱唇真的会在瞬息间吐露芬芳,将凝固的绛色晕染成活色生香的云霓。

前夜还是星星点点的绛色,今晨已成片片流云栖满枝头。最动人的是那些将开未开的花蕾,外层瓣尖已泛起珍珠白,内里仍紧裹着胭脂色秘密。有蜜蜂误把鼓胀的花苞当作蜜囊,围着它跳起焦急的圆舞,震落的晨露打湿了它金箔般的薄翼。树干上的苔藓不知何时转翡翠色,与飘落的花瓣构成古老的和弦。那些悬在枝头的花盏里,盛着的何止是蜜露,分明是生命与光阴亘古的盟约。

暮色降临时分,西移的日轮为每片花瓣镀上金边。忽然发现背阴处的几簇花苞依然紧闭,像在等待某个神圣时刻。这让我想起外婆腌制的桃花酿,她总说必须等到清明时分的”正桃花”才能启封。原来植物比我们更懂得时间的深意:有些等待需要整个冬季的沉默,而绽放只需某个晨昏交替的刹那。当最后一道天光沉入地平线,我听见此起彼伏的细微绽裂声—那是白昼与黑夜的缝隙里,春天在拆解自己的信笺。