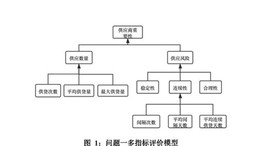

为促进垃圾分类工作常态化,响应国家“无废”城市建设号召,2023年8月8日至8月13日,武汉大学资源与环境科学学院“一苇以航”实践队前往上海老港镇生态环保基地、七宝实验小学垃圾分类科普基地、志愿服务总队办公室以及新型试点小区多地开展垃圾分类实践调研活动,以期深入学习上海先进的垃圾分类管理经验和关键技术,并将其推广应用于武汉乃至全国各个试点省市。

作为全国最早开展垃圾分类的城市之一,上海自2019年7月1日实施《上海市生活垃圾管理条例》以来,垃圾分类工作逐年改进,现已取得显著成效。“一苇以航”实践队队员们坚持从群众中来、到群众中去,积极与上海小区居民深入交流,以问卷调查和采访的形式切实了解上海垃圾分类政策的落实情况以及垃圾分类生活模式对于居民日常生活的影响。调查结果显示,当地大部分居民已经养成垃圾分类的习惯,具有较高的垃圾分类意识。将环保理念贯彻于实际行动,是上海用时间写下的答案,也是城市文明的印证。

实践队员与居民交流上海小区垃圾分类现状

政策的落实离不开观念的形成,而观念的形成离不开潜移默化的教育。从2010年试点到2019年普推,上海的垃圾分类宣传教育层层推进、户户落实,如一场春雨,使绿色的种子在城市的每个角落生根、发芽。而这场雨,也飘到了“一苇以航”实践队队员的心间:同学们来到七宝实验小学垃圾分类科普基地实地参观考察,与上海市环境保护产业协会副秘书长李伟老师积极讨论了校园内乐回收垃圾分类收集指导中心和湿垃圾减量预处理体验中心的资源续用问题,双方达成了践行校园“零碳”生活,实现资源可持续发展的共识。

实践队员与上海环境保护产业协会副秘书长李伟进行座谈交流

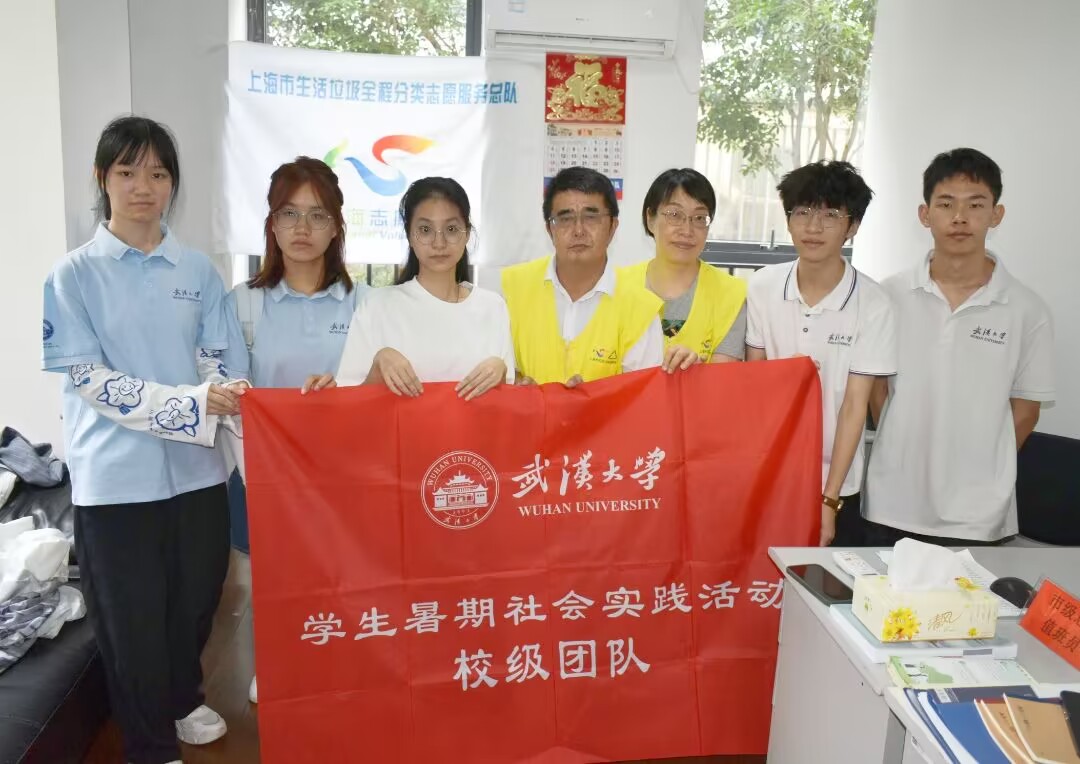

除此之外,队员们还前往了上海志愿服务总队办公室与负责人牛广成开展座谈交流,双方就如何解决上海垃圾分类现存难题展开了讨论。同学们也从专业角度出发,对垃圾分类过程中产生的塑料微颗粒污染等问题进行了相关阐释。上海志愿服务队目前有约71万志愿者,但牛广成老师向队员们表示,“这离理想中的工作要求还差很远,我们希望上海市超30%的人数参加垃圾分类志愿服务,平均下来就相当于每个家庭都有一个志愿者”。志愿者不仅是一个身份,更是一种使命和责任,垃圾分类需要每个人的积极参与,需要每个人怀揣着志愿者精神去服务——“人人都是志愿者,人人都是监督员”。

实践队员与上海垃圾分类志愿服务总队长牛广成合照

实践队员与上海垃圾分类志愿服务总队长牛广成合照

垃圾分类处理是一项细针密缕的工作,从源头收集到末端处置,各链节环环相扣,密不可分。当站在精制分工的智能化设备面前,实践队员们切实感受到了上海垃圾末端处理先进的科技应用和技术经验——干垃圾焚烧发电、湿垃圾沼气发电、黑水虻养殖、飞灰固化填埋等都为其他城市的垃圾后续处理提供了新的学习思路和运行模式。垃圾分类末端处理是一个循序渐进的过程,目前仍存在一些难关需要攻克,如实现湿垃圾沼化处理后剩余沼渣的资源化利用以及克服飞灰填埋产生的卫生影响等。但所谓“关关难过关关过”,随着越来越多的人投身环保事业研究,相信不久的将来,垃圾分类事业必将突破末端瓶颈,再创绿色奇迹。

老港生态环保基地工作人员为实践队员讲解垃圾处理厂末端处置流程

老港生态环保基地工作人员为实践队员讲解垃圾处理厂末端处置流程

求知求实行而思,为学为民载为道。武汉大学“一苇以航”实践队队员们积极将学科专业与行业领域相结合,力图在垃圾分类工作中发挥专业特长,实现社会价值。在项目过程中,上海市绿化和市容管理局罗康祥老师热情接待了实践队队员们,并向同学们详细描述了上海的垃圾分类制度和监管体系,着重强调了垃圾分类立法保障的重要性。队员们也表示在未来一定会贯彻垃圾分类理念,尽己所能发挥宣传教育作用,以青春之精神、青年之才干,赋能祖国的绿水青山。

实践队员与垃圾分类中心负责人合照

实践队员与垃圾分类中心负责人合照